Anmerkungen zur Tierkommunikation im Internet

Von Wolfgang Settekorn

1. Sprechende Tiere, Sprechen zu Tieren, Kommunikation mit Tieren

Die Nachricht, dass es in dem Fest-Blog für Hans-Peter Ecker um „Tiere aus kulturwissenschaftlicher Perspektive“ gehen soll, ließ mich als Sprach- und Kommunikationswissenschaftler an Formen der Kommunikation mit Tieren denken: zuerst an sprechende Tiere, wie Odins Raben Hugin und Nunin, an die Schlange im Paradies (1. Mose 3,1-6) oder an Bileams Esel (4. Mose 22, 28-30); aus neuerer Zeit dann an „Der sprechende Hund“ bei Loriot. Da die genannten Beispiele jedoch einen nur verschwindend geringen Teil jener sprechenden Tiere bieten, wie sie Loetscher (1992), Huth (2006) und Dichtl (2008) ausführlich behandeln, schien dieser Weg etwas ausgetreten.

Dann wies das Giotto-Bild mit der Vogelpredigt des Heiligen Franz von Assisi auf der Umschlagseite der von Hans-Peter Ecker 1999 herausgegebenen Legendensammlung auf einen anderen Aspekt hin, geht es hier doch um menschliche Rede zu Tieren und damit um eine ganz spezifische Konzeption des Verhältnisses von Mensch und Tier, die christliche Nächstenliebe auf die Natur und ihre Wesen bezieht und sie in ein tätiges Mitgefühl einschließt.

Schließlich bin ich auf den noch recht neuen Bereich der „Tierkommunikation“ gestoßen und dabei nochmals auf Franz von Assisi, weil er dort oft als historisches Vorbild genannt wird. Die vorwiegend weiblichen Betreiber der „Tierkommunikation“ bringen in ihrer Selbstdarstellung, ihrem Selbstverständnis und ihrer Praxis die beiden Phänomene der sprechenden Tiere und des Sprechens mit Tieren zu einem eigenen Ansatz zusammen und verbinden ihn mit dem Anspruch einer neuen kulturellen Dimension im Verhältnis von Mensch und Tier. Diese Art der Mensch-Tier-Kommunikation, die in den USA Ende des 20 Jahrhunderts entwickelt, dann in Europa übernommen und verbreitet wurde, steht im Zentrum dieses Beitrags.

2. Tierkommunikation im Internet

Das Suchwort „Tierkommunikation“ lieferte bei google.de im Juni 2013 in 0,21 Sekunden 456.000 Treffer. Auch wenn bei weitem nicht alle einschlägig sind und die Zahl der Wiederholungen recht groß ist, „Tierkommunikation“ findet im Internet viel Beachtung. Dass zudem viele Treffer Anzeigen sind, zeigt auch ein reges wirtschaftliches Interesse an ihr.

2.1 Was ist Tierkommunikation?

Tierkommunikation gilt nach dem Bekunden ihrer Betreiber als eine Form, in der Tiere aller Art mit Menschen kommunizieren; sie verspricht Lösungen von Problemen im Umgang von Mensch und Tier. Die Tierkommunikatorin Anna Katinka Witte gibt auf ihrer Website (http://www.animalwhisperer.de/tierkommunikation.html) eine kurze und bündige Auskunft:

Tierkommunikation heißt: Mit Tieren sprechen. Ich gehe also in ein intensives Gespräch mit Ihrem Tier, bei dem es sich zu seiner Lebenssituation und allem, was ihm sonst wichtig ist, mitteilen kann. Desweiteren ist es mir als Medium natürlich möglich, dem Tier Ihre Fragen zu stellen. Voraussetzung hierfür ist allerdings die Bereitschaft Ihres Tieres dazu!

Etwas ausführlicher sieht Barbara Franke (http://www.tierkommunikation.eu/was-ist-tierkommunikation.html) „Tierkommunikation“ im breiteren Rahmen telepathischer Kommunikation:

Bei der Tierkommunikation handelt es sich um eine telepatische [sic] Kommunikation mit Tieren, die schon bei Naturvölkern als eine Möglichkeit angesehen wurde täglich mit allem Lebendigen zu kommunizieren.Nicht nur die Schamanen und die Weisen der Naturvölker benutzen die Telepathie[,] um sich mit der Natur und allem Leben zu verbinden, sondern auch ganze Volksstämme wie die Aborigines benutzen die Telepathie zur Verständigung untereinander, sogar über große Distanzen.Jedem gesprochenen Wort geht ein Gedanke, ein Bild oder ein Gefühl voran.Dies auf telepatische [sic] Weise zu vermitteln ist eine allen Geschöpfen angeborene Fähigkeit, die vor allem viele unserer Kinder noch beherrschen, die ihnen aber im Laufe ihrer Entwicklung durch das gesprochene Wort ersetzt wird und damit verkümmert.Durch die Erziehung in unserer hochtechnisierten Welt geriet diese Gabe immer mehr in Vergessenheit. Jedoch können wir dieses Wissen durch bestimmte Übungen wieder in unser Bewusstsein rufen.

Als Kernpunkte telepathischer Tierkommunikation gelten demzufolge:

● Angeborenheit der tiertelepathischen Kompetenz;

● deren Verbreitung und Einsatz bei Naturvölkern;

● deren Verlust oder Vergessen durch (modernen und westlichen?) Prozess von Enkulturation und Zivilisation;

● Möglichkeit zur (Wiederer-) Weckung dieser Fähigkeiten;

● animalischer Universalismus (die Kompetenz zur Tierkommunikation für alle Lebewesen).

Diese Kernpunkte finden sich so oder ähnlich auf den meisten der Tierkommunikation gewidmeten Websites wieder.

2.2 Abundanz und Schweigen im Netz: Fehlende Einträge bei Wikipedia

So zahlreich die Hinweise zur Tierkommunikation auch ausfallen, so bedeckt hält sich Wikipedia. „Animal Communication “ ist für die englische Version „any transfer of information on the part of one or more animals that has an effect on the current or future behaviour of another animal” (en.wikipedia.org/wiki/Animal_communication). Sie ist damit Teil der Zoosemiotik, die ausdrücklich von den „anthroposemiotics” (als „the study of human communication”) abgesetzt wird. Von der bei der „Tierkommunikation” betriebenen Kommunikation zwischen Mensch und Tier findet man hier nichts.

Der abundanten Internetaktivität von Betreibern der Tierkommunikation steht das Schweigen der größten Online-Enzyklopädie entgegen. Dies könnte auf einen Clash in der Netzkultur hinweisen, bei dem eine sich als „seriös“ verstehende Einrichtung dieser Form der Kommunikation die Anerkennung verweigert. Umso verständlicher ist es dann, dass die Neuen und Alternativen in ihren Medien- und Internetauftritten um öffentliche Aufmerksamkeit und um Anerkennung buhlen. Hinweise zu eigenen öffentlichen Medienauftritten und zu medialer Berichterstattung in Presse und Fernsehen (oft mit entsprechenden bei YouTube einsehbaren Videos über sie) sind deshalb auf den Websites von Tierkommunikatoren fester legitimatorischer Bestandteil, – ganz abgesehen von zahlreichen eigenen Vorträgen und Beiträgen bei YouTube.

2.3 Eine erste offizielle Tierkommunikatorin in Deutschland: Gudrun Weerasinghe

Ein Beispiel liefert hier Gudrun Weerasinghe, die als Tierkommunikatorin mit einem eigenen Beitrag in der deutschsprachigen Version von Wikipedia vertreten ist (http://de.wikipedia.org/wiki/Gudrun_Weerasinghe). Über ihren Eintrag führt bei Wikipedia zumindest ein indirekter Weg zur Tierkommunikation.

Gudrun Weerasinghe (* 20. Februar 1954 in Essen; † 7. Dezember 2010 ebenda) war eine deutsche Tierkommunikatorin, Autorin und seit 1985 freischaffende bildende Künstlerin, die sowohl durch Fernsehauftritte und Presseartikel, [sic] als auch durch Kunstausstellungen im In- und Ausland bekannt wurde.

Dieser Einstieg nennt mit dem Hinweis auf ihre Tätigkeit als Tierkommunikatorin, Autorin und bildende Künstlerin drei biographisch relevante Tätigkeitsbereiche. Der Hinweis auf Fernsehauftritte, Presseartikel und Kunstausstellungen charakterisiert sie als national wie international bekannte Person. Ihre mediale Präsenz wird dann noch ausdrücklich belegt mit Hinweisen auf Auftritte in öffentlich-rechtlichen Medien bei teilweise recht bekannten Moderatoren oder Talkmastern (Jürgen von der Lippe; Johannes B. Kerner).

Die weiteren biographischen Angaben zeichnen einen mit Schulbildung, Studium und Lehrberuf zunächst recht „normalen“ Lebenslauf, der mit dem Hinweis auf einen zweiten Wohnsitz in den Arabischen Emiraten und auf ihre Tätigkeit in den dortigen königlichen Ställen eine eigene Note bekommt.

Hinsichtlich der Neigung zur Tierkommunikation zieht der Artikel eine durchgängige Linie. Sie beginnt mit einer kindlichen Fähigkeit zur Wahrnehmung tierischer Befindlichkeiten, die im weiteren Verlauf durch Aufenthalte in Afrika und Asien durch „die Lehren der Urvölker“ bereichert wurde. Darin kommt ein zivilisationskritischer Aspekt zum Ausdruck. Der Hinweis auf den seit 1996 einsetzenden Einfluss der amerikanischen Tierkommunikation in Deutschland führte zu einer Art Coming Out: „Als die Tierkommunikationsbewegung (Animal Communication) ca. 1996 von Amerika nach Deutschland übergriff, machte sie ihre mentalen Fähigkeiten öffentlich.“

Recht ausführlich werden die von ihr ausgeübten Vorgehensweisen und Methoden sowie weitere tierbezogenen Aktivitäten geschildert, wobei dem Umgang mit Pferden eine besondere Rolle zukommt. Wie sie bei tierkommunikativen Eingriffen vorgegangen ist, zeigt ein Video mit dem Fall des aggressiven Hängebauchschweins Fred, das durch eine weinrote Decke, Erdbeeren, Kuchen, Sahnekuchen und „Matsche“ besänftigt wird. (http://www.myvideo.de/watch/5580775/Gudrun_Weerasinghe_Tierkommunikation) In einigen anderen Videos nimmt sie selbst zu ihren Praktiken der Tierkommunikation Stellung.

2.4. Ad fontes: „founding pioneer, Animal Communication Specialist, Penelope Smith“

Über die Gründerin und Vorreiterin der Tierkommunikation informiert eine Reihe von Websites zur Tierkommunikation. Immer wieder wird dort Penelope Smith als Pionierin, Vorbild, Lehrerin oder Anleiterin genannt, so auch bei Christine Tetau, die in ihren biographischen Auskünften auf ihrer Website schreibt (http://www.tierkommunikation.de/biographie.html):

Ich absolvierte die Ausbildung zur Tierkommunikatorin und später Lehrerin für Tierkommunikation nach Penelope Smith. Die US-Amerikanerin ist die Pionierin auf diesem Gebiet und ihr Buch „Gespräche mit Tieren“, erschienen im Reichel-Verlag, gilt als Standardwerk unter interessierten Tierfreunden.

Smith selbst feiert auf ihrer Website (http://www.animaltalk.net/) „the 35 year anniversary of the classic, foundation book Animal Talk”. Es liegt in 7. Auflage vor; die erste war 1978 erschienen. Die deutsche Übersetzung ist neben anderen Publikationen von Penelope Smith bei dem auf Spiritualität, Esoterik, Tierkommunikation und Gesundheit spezialisierten Reichel-Verlag unter dem Titel Gespräche mit Tieren. Praxisbuch Tierkommunikation erschienen; mir liegt ein Exemplar der vierten Auflage von 2007 vor.

2.4.1 Gespräche mit Tieren

In den beiden ersten Kapiteln geht Smith auf Grundlagen und Konzepte der Tierkommunikation ein. Sie behandelt zunächst die Frage „Wie Tiere kommunizieren“ (Kapitel 1), propagiert dann das Postulat der allen Wesen angeborenen Fähigkeit zur telepathischen Kommunikation mit Tieren. Mit dem Spracherwerb und durch Intervention Erwachsener werde sie im Prozess der Enkulturation unterdrückt und verdrängt und gehe zumeist gänzlich verloren. Im zweiten Kapitel geht es um das Ziel „Die Fähigkeit wiedergewinnen, telepathisch zu kommunizieren“. Die weiteren Kapitel des Buches dienen der Anleitung zur Kommunikation mit Tieren.

Die Grundüberlegungen der beiden ersten Kapitel finden sich im Kern sowohl inhaltlich wie auch in der argumentativen Anlage auf fast allen Websites von Tierkommunikatorinnen. Deshalb gehe ich etwas ausführlicher auf diese zwei Kapitel ein.

2.4.1.1 Versetzung/Empathie; Angeborenheit telepathisch-kommunikativer Fähigkeiten/Verlust durch Spracherwerb und Enkulturation

Unter der Kapitelüberschrift „Die angeborene Fähigkeit, telepathisch zu kommunizieren“ verweist Smith zunächst auf eigene frühkindliche Erfahrungen:

Wie die meisten Kinder liebte auch ich als Kind Tiere. Es machte mir Spaß, sie zu streicheln, sie zu beobachten und ihnen nahe zu sein. Ganz intuitiv war ich fähig, das zu fühlen, was sie fühlten, und verstand, was sie brauchten. Ich konnte so gut wie sie in sie hineinschlüpfen und so sein wie sie. [Smith 2007, 12]

Diese Erfahrung formuliert sie dann in ein universelles Postulat um:

Allen Wesen ist es angeboren, miteinander zu kommunizieren und sich untereinander zu verstehen. Alle oder fast alle kleinen Kinder kennen die mentale oder telepathische Kommunikation mit anderen aus einer anderen Gattung. Bevor sie sprechen lernen, kommunizieren sie, neben Körpergesten, hauptsächlich auf diese Art.

Aber sobald Kinder lernen zu sprechen, neigen sie dazu, ihre Fähigkeiten mittels Gedanken zu kommunizieren, zu unterdrücken, weil die Sprache von Erwachsenen besonders hoch geschätzt und gefördert wird und größte Aufmerksamkeit bekommt. So verblasst die Fähigkeit zur Telepathie wie jede andere Fähigkeit, die nie benutzt wird. Außerdem werten die Eltern und andere Erwachsene Äußerungen von Kindern wie „unser Hund hat mir von seinem Bauchweh erzählt“ häufig als bloße Erfindung oder Übertreibung ab oder bestrafen das Kind als Lügner. […] Daher unterdrücken sie diese Fähigkeit oder sie verschwindet einfach, weil man eine Fähigkeit nicht aufrecht erhalten kann, die es nicht geben kann. Und so hören sie auf, ihre Tiergefährten als denkende und fühlende Wesen anzusehen. [ebd., 13]

Smith bezieht hier eine nativistische Position und grenzt sich explizit von behavioristischen Ansätzen ab; hier scheint die von Noam Chomsky eingeleitete „kognitive Wende“ durchzuschlagen.

2.4.1.2 Telepathie und Zivilisationskritik

Tierkommunikation gilt ihren meist weiblichen Betreibern als telepathische Kommunikation; Smith definiert sie wie folgt:

Die Silbe „Tele“ hat etwas mit Entfernung zu tun, „pathie“ bezieht sich auf das Fühlen. Es handelt sich hierbei […] um eine Fähigkeit, die den Wesen jeder Spezies inklusive dem Menschen angeboren ist. Telepathie ist […] eine Verknüpfung, ein direkter Zugang zu der Seele aller Wesen. Es ist eine geistige Verständigung, die ohne den Kopf einzuschalten funktioniert; es ist das Wissen, was der andere gerade denkt, fühlt und erlebt, so hautnah, dass fast das eine Wesen zu dem anderen wird.

[…] Es ist die Erfahrung, eine direkte Übertragung von Bildern, Gefühlen und Vorstellungen von Individuen zu empfangen […]. Telepathische Kommunikation vollzieht sich über weite Entfernungen durch Wände und andere Hindernisse hindurch. [ebd., 27]

Die Hinwendung zur telepathischen Tierkommunikation erfolgte bei Smith kurz nach dem Antritt eines durch behavioristische Ansätze geprägten Studiums der Psychologie im Jahr 1964. Schnell wendet sie sich von diesem Ansatz ab, der „den geistigen Aspekt in Abrede“ stellt (Smith 2007, 32) und kehrt „zurück zu einem erneut lebendigen Verständnis meiner selbst und allen Lebens um mich herum“ (ebd., 33).

Deutlicher kann die spirituelle Grundorientierung der Tierkommunikation kaum zum Ausdruck kommen, die in den Biographien ihrer Betreiber nach deren eigenem Bekunden zu Brüchen, Um- und Neuorientierungen geführt hat. Nicht selten wird dies in einer Weise berichtet, die an die Bekehrung des Saulus zum Paulus erinnert, und so die Hinwendung zum neuen und richtigen „Glauben“ sowie zu der damit verbundenen Lebens- und Handlungsweise geschildert. Damit kommt zugleich das persönliche Bekenntnis zu dem neuen/jetzigen Glauben zum Ausdruck.

Auf welchem Weg man auch zur Tierkommunikation kommt, man wird ein neuer Mensch: „Dies ist ein spiritueller Weg, der eine Veränderung bedeutet, ein Ablegen von gesellschaftlich anerzogenen Mustern und Gewohnheiten.“ (ebd., 33) So jedenfalls sehen es die Tierkommunikatorinnen und Tierkommunikatoren.

2.4.1.3 Persönliche Erzählungen zur Kommunikation mit (meist individualisierten) Tieren

Wie Smith ausführlich berichtet, war dieser Wandel bei ihr durch die enge Beziehung zu ihrem Kater Fritzi ausgelöst worden; beide schliefen „wie zwei ineinander liegende Mondsicheln […] Fritzi und ich verstanden einander aufs Tiefste“ (ebd.,31). Sofort nach ihrem Wegzug „bekam Fritzi mehrere Krankheitsattacken an Nieren und Darm und verstarb einige Monate später.“

Nach dem argumentativen Muster „post hoc ergo propter hoc“ werden Krankheit und Tod des Tieres auf den Wegzug der Verfasserin zurückgeführt. Sie selbst argumentiert als zutiefst Betroffene und als Gewährsfrau. Dabei spielt eine doppelte Individualisierung bzw. Personalisierung durch namentliche Nennung eine Rolle: die des berichtenden, namentlich bekannten Ich (Penelope Smith) und die des mit Namen (Fritzi) genannten Tieres (Kater). Bei der Durchsicht weiterer Websites zur Tierkommunikation zeigt sich, dass diese Individualisierung bzw. Personalisierung durch namentliche Nennung von Mensch und Tier die gesamten Texte und Darstellungen durchzieht. Denn wie bei Smith sind auch sie von unzähligen persönlichen Erlebnisberichten im Umgang mit Menschen und in der Regel mit Geschichten von namentlich benannten Tieren durchsetzt.

2.4.1.4 Franz von Assisi als Helfer

Dabei taucht dann auch Franz von Assisi, als angerufener und hilfsbereiter Nothelfer auf. Smith lässt einen Jerry Ryan mit einem Bericht zu Wort kommen, der „von einer Erfahrung [erzählt], die die Rolle der Liebe und den Glauben an Wunder beschreibt“ (ebd., 52): „Ich bitte jedes Mal, wenn ich zu den Tieren Kontakt aufnehme, den heiligen San Franziskus von Assisi um seine Unterstützung, damit ich ihnen das geben kann, was sie benötigen.“ Als eine Frau telefonisch um Hilfe bittet, weil ein in ihre Wohnung geflogener Kolibri nicht mehr ins Freie kommt, bittet er „San Franziskus und alle da oben […], dem kleinen Vogel den Weg in die Freiheit und Sicherheit zu zeigen.“ Eine Weile später ruft die Frau zurück und berichtet mit einer gewissen Ehrfurcht, „dass es scheine, als sei der Vogel von unsichtbaren Händen zu dem offenen Fenster getragen worden. Auch ich war in Ehrfurcht; ich hatte ihr nicht gesagt, dass ich San Franziskus um Hilfe gebeten hatte.“ (ebd., 53). Hier wird ebenfalls nach dem Muster „post hoc ergo propter hoc“ geschlossen.

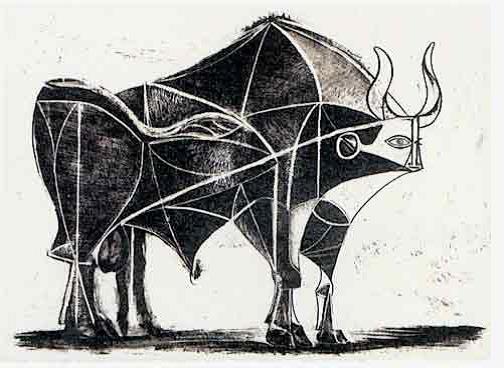

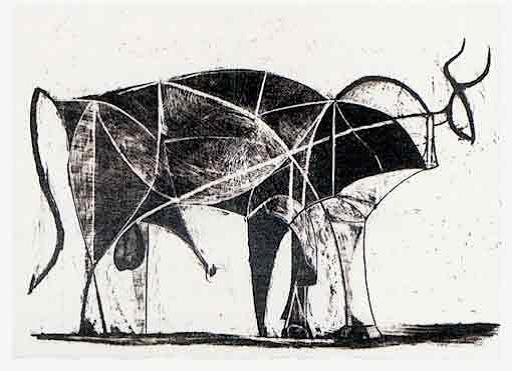

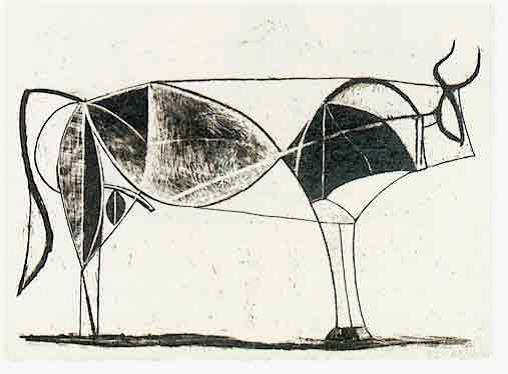

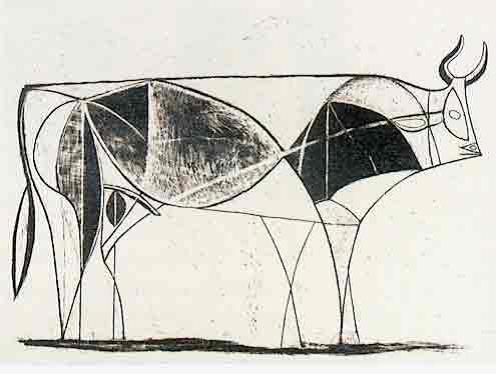

2.4.2. Mischung von Mensch und Tier

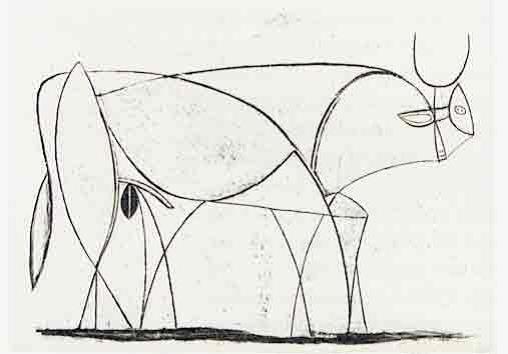

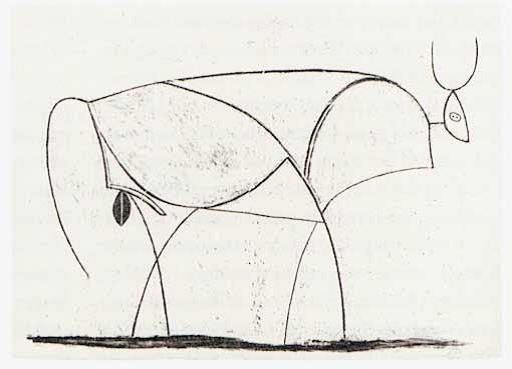

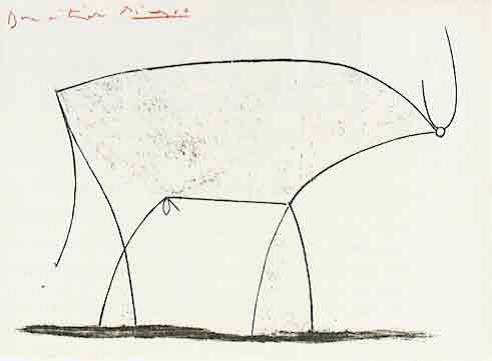

Das Bild auf der Umschlagseite der Gespräche mit Tieren verdeutlicht optisch ein Konzept der Tier-Mensch-Beziehung, die beide miteinander vermengt und sie auf eine Stufe stellt. Tier und Mensch werden hier als konzeptuelle Einheit dargestellt:

Man kennt derlei Verbindungen aus Märchen, Sage und bildender Kunst, und die kleine Meerjungfrau von Andersen dürfte ein mit anderen Nixen weithin bekanntes Beispiele sein.

Doch anders als bei einer See- oder Meerjungfrau und bei anderen Nixen ist die Komposition des Mensch-Tier-Wesens auf dem Titelbild zu Gespräche mit Tieren nicht horizontal und additiv (oben Jungfrau, unten Fisch), sondern vertikal und durchgängig (die eine Hälfte Frau, die andere Hälfte Katze); das neue Wesen ist weniger nur „Tier + Mensch“ sondern eher „sowohl Mensch als auch Tier“. Konzeptuell lässt sich das mit dem Ansatz des „Conceptual Blending“ als „Conceptual Integration“ beschreiben (http://markturner.org/blending.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_blending) und in der Bildlichkeit als „visual blend“ (http://www.tulane.edu/~howard/LangIdeo/Rohrer/Rohrer.html). Dabei geht es um einen Effekt, der z. B. im Deutschen bei der Komposition „Butterbrot“ eintritt: Das dabei evozierte Konzept geht über die Summe der Bedeutungen der Lexeme „Butter“ und „Brot“ hinaus; es hat weitere konzeptuelle Elemente wie „Schneiden von Brotscheiben“, „Verwendung eines Messers oder Spatels“, „Abtragen eines Teils eines Stücks Butter“, „Auftragen von Butter auf die Scheibe(n)“. Ähnliches soll wohl für das Bild der „Katzenfrau“ gelten.

3. Wege zur Tierkommunikation: biografische Selbstauskünfte

Dem tierkommunikativen Verständnis nach haben die Beziehungen zwischen Mensch und Tier eigene kommunikative Funktionen, die sich im Leben der beteiligten Wesen vor allem in entscheidenden Situationen niederschlagen. Das jedenfalls bringen Tierkommunikatoren in den wohl als obligatorisch eingeschätzten Selbstauskünften im Internet immer wieder zum Ausdruck. Sie informieren darüber, welche Person und welcher Werdegang hinter dem jeweiligen Betreiber der Seite stecken. Da diese Selbstauskünfte zentrale und für wichtig gehaltene Aspekte der Tierkommunikation zur Sprache bringen, sollen einige zu Wort kommen. Ich habe dazu Seiten ausgewählt, die im ersten Halbjahr 2013 mehr oder weniger regelmäßig bei google.de bei den Ergebnissen zum Suchwort „Tierkommunikation“ unter den ersten zehn Treffern waren. Auch wenn die so erzielten Resultate nicht unbedingt „repräsentativ“ sein können, symptomatisch sind sie allemal.

3.1 Die Ländliche durch ihr Pferd und ihr Herz Bekehrte Karin Schwarzer schreibt:

Ich bin 1974 geboren und zusammen mit vielen verschiedenen Tierarten auf einem Bauernhof aufgewachsen. Dadurch habe ich viel Zeit in der Natur mit Tieren verbracht. Meine berufliche Laufbahn hat als Bürokauffrau und Bilanzbuchhalterin begonnen. Doch dann hat mein Pferd mich durch viele schwierige Situationen auf etwas aufmerksam gemacht: Ich muss einen neuen Weg gehen. Ich bin dem Ruf meines Herzens gefolgt und wurde Tiertelepathin. Seit dem Jahr 2005 bin ich hauptberufliche Tierkommunikatorin und Lehrerin für Tierkommunikation. [http://www.tierkommunikation.co/ueber-mich/ueber-mich.html]

3.2 Bei der durch eine Stute auf den Weg gebrachten „Meisterin“ Christine Tetau heißt es:

Aufgewachsen mit Tieren, die als gleichwertige Mitglieder der Familie betrachtet wurden, hielt ich meine Fähigkeit, sie zu verstehen, zunächst für Intuition oder Einfühlungsvermögen. Nach einem einschneidenden Erlebnis mit meiner Stute Sheila im Frühjahr 1999 beschloss ich schließlich, dem Thema größere Aufmerksamkeit zu widmen. Ich absolvierte die Ausbildung zur Tierkommunikatorin und später Lehrerin für Tierkommunikation nach Penelope Smith. [http://www.tierkommunikation.de/biographie.html]

Diese Ausbildung war offensichtlich so erfolgreich, dass sich andere bei Frau Tetau zur Tierkommunikatorin ausbilden ließen, so Maren Lubrich und Yvonne Sebestyen.

3.3 Die vormalige Skeptikerin Maren Lubrich bekundet:

Obwohl ich mein ganzes Leben mit Tieren aufgewachsen bin und immer offen für das Unvorstellbare war, fiel es mir schwer an Tierkommunikation zu glauben. Dass Tiere eine Seele und ein intensives Gefühlsleben haben[,] war mir natürlich klar. […] Als es jedoch unserer Hündin Mati länger nicht gut ging […], beschloss ich, die Tierkommunikation einmal auszuprobieren. […] Weiterhin skeptisch suchte ich mir im Internet eine Frau heraus, die uns garantiert nicht kennen konnte[,] und schrieb ihr eine Email [sic] nebst einem Foto von Mati. In einem darauf folgenden Telefonat erzählte sie mir, wie sich unsere Tiere untereinander verstanden, wer welches Verhältnis zu wem hatte und vieles mehr. Und wir bekamen den erhofften Hinweis auf Matis Unwohlsein. [http://www.tierkommunikation-rosengarten.de/]

3.4 Die auf zwei Kater hörende Yvonne Sebestyen schreibt:

Zur telepathischen Kommunikation mit Tieren kam ich durch ein Schlüsselerlebnis mit meinen beiden Katern Anton und Fistus. Als ich am Abholtag in ihr Tierheimgehege kam, schaute mich Anton, der größere der beiden, an und schickte mir in Gedanken deutlich die Worte: „Du hast aber ganz schön lange gebraucht.“ […] Durch das Schlüsselerlebnis mit Anton neugierig geworden, bat ich meine spätere Mentorin Christine Tetau bald darauf zu einem Hausbesuch, um zu erfahren, ob ich noch etwas besser machen konnte. Die Erkenntnisse aus diesem Gespräch entfachten meine Neugier erst recht, so dass ich beschloß [sic], selbst die Tierkommunikation zu erlernen, um meine Kater besser zu verstehen. [http://www.versteh-dein-tier.de/meinweg.htm]

Die drei letzten Auskünfte lassen ein Muster erkennen, das der Meister-Jünger- oder Lehrer-Schüler-Beziehung im Neue Testament ähnelt, wobei hier Tiere die Bekehrung auslösen. Bei mehrfachem Durchlauf des Musters kommt es wie in unseren Fällen zur Missionierung und Verbreitung des ‚neuen Glaubens Tierkommunikation‘. Die Medien seiner Verbreitung reichen von der Mund-zu-Mund-Propaganda bis hin zum Internet. Dort ist Tierkommunikation über die Websites ihrer Betreiber, deren Selbstdarstellungen, sowie in Beiträgen zu YouTube und in dort dokumentierten Auftritten in Radio- und Fernsehsendungen sehr gut vertreten. Ein Blick auf die Hinweise, die amazon.de in der Sparte „Bücher“ zu dem Suchwort „Tierkommunikation“ liefert, zeigt, dass dies auch für den Printbereich zutrifft. Viele drängt es dazu, ihre Fähigkeiten und Erfahrungen einem breiteren Publikum gegen Bezahlung zugänglich zu machen. Dies gilt nicht nur für Publikationen, sondern auch für Beratungen und Kurse über Tierkommunikation oder zur schritt- und stufenweisen Einführung in sie.

3.5 Die auf ihre sterbende Hündin hörende Susa Zwernemann berichtet von sich:

Als meine kleine Mischlingshündin Lisa verstarb[,] hatte sie die Botschaft an mich die Tierkommunikation zu vertiefen und zu intensivieren, da ich vielen Tieren und Menschen dadurch helfen könne. Ich war bemüht ihrem Rat zu folgen, hatte jedoch Hemmungen, anderen die Mitteilungen der Tiere darzustellen. Ich fühlte mich lange Zeit, trotz nachprüfbarer Ergebnisse, unsicher in den Aussagen und kommunizierte nur für Freunde und Bekannte[,] die verblüfft waren. [http://www.tierkommunikation.info/ueber_mich.html]

Ihrer Einschätzung nach hat die Tierkommunikation einige Zeit gebraucht, um sich in einer breiteren Öffentlichkeit durchzusetzen. Das lässt vermuten, dass es eine mehr oder weniger große Skepsis gegenüber dieser neuen Art des kommunikativen Umgangs mit Tieren gegeben hat und wohl weiterhin noch gibt.

Damals ging man noch nicht so frei mit dieser Art von Kommunikation um wie heute. Ich blieb also lieber im Hintergrund und entwickelte in dieser Zeit autodidaktisch meine eigene Art mit Tieren zu kommunizieren anstatt es nach bestimmten Ritualen anderen nachzuahmen. [ebd.]

3.6 Die promovierte Ex-Psycholinguistin Dr. Sabrina Hinneberg zeigt, dass auch Akademiker den Weg zur Tierkommunikation finden können:

Die Liebe zu den Tieren und die Freude an Sprache begleiten mich schon mein ganzes Leben lang. Nachdem ich mich viele Jahre als Psycholinguistin intensiv mit der Kommunikation von Mensch zu Mensch befasst habe, lernte ich die Möglichkeit der Kommunikation zwischen Tier und Mensch kennen: die Tierkommunikation. Seitdem hat sich mein Leben wunderbar verändert: Ich kann nun meine Herzensthemen Tiere und Sprache miteinander verbinden und die berührende Erfahrung der Kommunikation mit Tieren an andere Menschen weitergeben. [http://www.rederaum.com/zur_person.html]

Frau Hinneberg listet neben ihrem Werdegang heilerische und esoterische Qualifikationen auf: „Forschung & Lehre am Institut für Psycholinguistik & Sprechwissenschaft (Universität München); Sprachtherapeutin für Erwachsene & Kinder; Trainerin & Coach für Rhetorik & Kommunikation; Redakteurin & Lektorin; Tiermedium seit 2005“. Weiterhin:

Zusätzliche Aus- & Weiterbildungen:

– Tierkommunikation (bei Dr. Lysa Jean Farmer, Maria Hubert, Dr. Nicole Schöffmann)

– Tierlichtheilung

– Divine Healing© Stufe I & II

– Magnified Healing©

– Kabbala

– Aura-Reading (bei Dr. Lysa Jean Farmer)

– Aura-Sound Klangpädagogik (bei Dr. Lysa Jean Farmer)

– Aura-Soma© Beraterin der Stufe III (bei Khushbu Rita Deutschmann)

– Heilen mit Symbolen und Informationsübertragung durch Körbler‘sche Zeichen (bei Roswitha Stark)

– Schulung der Wahrnehmung (bei Yvonne Grevenitz)

– Energieausgleich durch Nummerologie (bei Ida Linner)

– Workshop „Equine Healing“ (bei Margrit Coates)

– Bachblütentherapie-Seminar B1 (bei Mechthild Scheffer) [ebd.]

Solche Auflistungen vielfacher, breiter und vielseitiger Bereiche von Ausbildungen, Aktivitäten und oft auch von Dienstleistungsangeboten sind bei Selbstdarstellungen im Bereich der Tierkommunikation gängig. Sie dienen zur Aufwertung der jeweiligen Person und zur Einbettung der tierkommunikativen Aktivitäten in einen breiteren esoterischen, spirituellen und heilerischen Kontext. Die Nennung von Lehrern soll den Eindruck von Seriosität vermitteln, aber auch den einer vielfältigen und breiten Kompetenz nach dem Motto: „viel hilft viel“; zudem wird Vertrauenswürdigkeit suggeriert. Mit der Breite des Angebots steigen nicht zuletzt auch die Verdienstmöglichkeiten.

Nicht alle sind dabei so selbstkritisch wie Peter Demel, der in seiner äußerst knappen Selbstpräsentation schreibt:

Ich könnte noch erwähnen, dass ich ein [sic] Abschluß in Naturwissenschaften an der Universität Heidelberg gemacht habe, aber aus diesem Grund sind Sie ganz bestimmt nicht auf dieser Webseite [sic]. [http://www.tierkommunikation-tierheilung.de/ueber-mich.html].

Hinweise auf akademische Abschlüsse und Werdegänge dienen dennoch als positive und aufwertende Merkmale.

3.7 Die Kooperative: Ilka Erraoui (vormals: Müller) ist in ihren Selbstauskünften vergleichsweise sparsam und nüchtern und spricht von sich selbst in der dritten Person. Zu ihrem „Werdegang mit Tieren“ erfährt man auf ihrer Website:

2004 – 2007 Ausbildung zur Tierkommunikatorin nach Penelope Smith

2005 bei der amerikanischen Tierkommunikatorin Amelia Kinkade

2006 / 2007 Ausbildung zur osteopathischen Pferdetherapeutin nach Welter-Böller

2006 Gründung von Kommunikation zwischen Mensch und Tier

2006 – heute Professionelle Tierkommunikation

Arbeit

Als Tierkommunikatorin nutzt Ilka das Wissen und das medizinische Verständnis[,] um in den Kommunikationen neben den psychischen auch die physische [sic] Probleme der Tiere besser abklären und einschätzen zu können.“ [http://www.die-sprache-der-tiere.de/4.html].

Ganz deutlich ist folgender Hinweis:

Die Arbeit mit Tieren ersetzt keine tierärztliche Beratung oder Behandlung, ist jedoch eine ernst zu nehmende Ergänzung. Es werden keine medizinischen Diagnosen gestellt. Jedoch wird gerne zwischen Tier und Halter, auf Wunsch auch zwischen den behandelnden Tiermedizinern oder Therapeuten vermittelt. [ebd.]

Ähnlich klärende und wohl vor falschen Erwartungen und möglicherweise auch vor Klagen schützende Hinweise findet man auch auf den Unterseiten zur Tierkommunikation; Frau Erraoui geht hier insofern weiter, als sie auf ihrer Seite nicht nur Kontaktadressen von Tierärzten und -kliniken aufführt, sondern zudem auf einen Film bei YouTube verweist, in dem sie mit einer Tierärztin auftritt (http://www.youtube.com/watch?v=NiE8LQc0vjw).

3.8 Von kindlicher Tierliebe zum Beruf führte der Weg von Cathrin Seibt. Sie hat mit dem Verständnis und der Unterstützung ihrer Eltern ihren Kleinmädchentraum vom Zusammensein und Umgang mit Tieren verwirklicht, ist Tierpflegerin und schließlich Tierkommunikatorin geworden:

Am 05.09.1980 in Hamburg geboren, war sehr früh klar, wohin mich mein Weg führt. Im Alter von 4 Jahren war ich auf einem Familienurlaub in der Lüneburger Heide plötzlich verschwunden. Mein Vater fand mich zwischen den Beinen eines Pferdes, mit dem ich tags zuvor Freundschaft geschlossen hatte. „Schecki“ und ich schliefen fest aneinander gekuschelt. […] Meine Arbeit mit Tieren wurde zum Beruf, als ich endlich verstand, dass „Beruf“ von „Berufung“ kommt. [… ] Während meiner Zeit im Wildpark begann meine Ausbildung zur Tierkommunikatorin. [http://www.tierisch-verstehen.de/mein-profil]

Auf der Startseite (http://www.tierisch-verstehen.de/) berichtet sie über ihren Auftritt in der TV-Sendung des NDR „Mein Nachmittag“ vom 2.1.2012.

3.9 Fazit

Die zitierten biografischen Selbstauskünfte zeigen, dass einige auf ein oft namentlich genanntes Tier „gehört“ haben und dadurch mit Tieren zur Tierkommunikation kamen. Bei anderen geschah dies durch Hinweise dritter Personen. Fast alle hatten, oft schon von Kindesbeinen an, Umgang mit Tieren. Eine hat den Mädchentraum mit dem Weg zur Tierkommunikation verwirklicht und war nicht, wie andere, von dort abgekommen, um dann erst auf den Weg zur Tierkommunikation zu finden.

Deutlich ist auch der Bezug auf Penelope Smith als Autorität und direkte oder indirekte Lehrerin; ihre Ansichten, Thesen und Praktiken hat sie an ihre Schülerinnen weitergeben, die sie dann in einer Art Kette von Schülern und Schülerinnen selbst weitergereicht haben. Dabei fungieren Hinweise in der Art „Ausbildung durch bzw. nach Penelope Smith“ oder der Verweis auf andere Personen und Verfahren in ihrer Nachfolge als Qualifikationsausweis. Liest man mehrere Websites der Tierkommunikation, entsteht der Eindruck eines zusehends dichter gespannten und ausgedehnten Netzwerks ihrer Betreiber.

4. Tierkommunikation als Forschungsgegenstand?

Die vorgängigen Ausführungen sollten auf die Tierkommunikation als aktuelles, relativ junges Phänomen hinweisen, über das die verschiedensten Medien berichten und das sich im Internet zusehends ausbreitet. Wenn zudem bei amazon.de in der Rubrik „Bücher“ das Suchwort „Tierkommunikation“ 65 Seiten lang Titelhinweise gibt, lässt dies – auch wenn nicht alle Titel einschlägig sind – ein steigendes verlegerisches Interesse an dieser Sparte erkennen – und dabei offensichtlich auch an Büchern von Tierkommunikatoren. Und das gilt nicht nur für Verlage, die auf Esoterika spezialisiert sind. Ein Blick auf die Einbände dieser Bücher lässt auf drei große Zielgruppen schließen: zum einen spiritualistisch-esoterisch Interessierte wie beim Titelbild des Buchs von Penelope Smith (s. o.); zum anderen Reiter, Pferdeliebhaber und -besitzer wie bei dem Buch Tierisch gute Gespräche von Amelia Kinkade; und schließlich Halter von Klein- und Haustieren, wie im Fall von Karen Pryor, darunter auch tierliebende Kinder.

Dieser Zusammenhang könnte von kulturwissenschaftlichem Interesse sein: Welche Bilder von Tieren und Menschen und von ihren Beziehungen werden hier entworfen? Wie „funktionieren“ sie? Gibt es bei all dem eine Art immanenter sozialer und sozialpsychologischer Strukturierung? Sind bei allen Gemeinsamkeiten der Gruppen kulturelle und soziale Differenzierung erkennbar? Wenn ja, welche?

Bei den Lesern wird dabei neben der Liebe zu Tieren gerade im Fall der Pferde ein nicht geringes ökonomisches Interesse angesprochen, da der im Zuge größeren Wohlstands zusehends verbreitete Reitsport und die gesteigerte Pferdehaltung weit mehr finanziellen Aufwand erfordern als die Anschaffung, Haltung und Pflege von Klein- und Haustieren.

So nimmt es nicht Wunder, wenn Kritiker wie Wolfgang Hund und Colin Goldner auf der Website der Fachzeitschrift Cavallo vor tierheilerischen und tierkommunikativen Aktivitäten warnen.

Das Urteil von Colin Goldner fällt dabei harsch aus:

Telepathische Tierkommunikation halte ich für zynische Geschäftemacherei mit den Nöten besorgter Pferdehalter. Wird sie zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken eingesetzt, reicht das schon fast an den Rand des Kriminellen. Völlig indiskutabel ist telepathische Kommunikation mit toten Tieren, die aus dem Jenseits Rat und Lebenshilfe geben oder mitteilen, wann und wie sie wiedergeboren werden. […] Die einen glauben tatsächlich an ihre vermeintlichen Fähigkeiten; die anderen wissen, dass es solche gar nicht gibt und sie ihren Kunden nur Humbug verkaufen. Von außen kann man kaum erkennen, ob es sich bei der einzelnen Anbieterin eher um einen Fall für den Psychiater oder für den Staatsanwalt handelt.

Wolfgang Hund ist etwas konzilianter, dann aber ebenso eindeutig ablehnend:

Ich würde die beiden Sachen trennen. Bei der Tierkommunikation kann es ja tatsächlich sehr sensible Menschen geben, die unbewusst kleinste körpersprachliche Regungen des Pferds lesen und interpretieren. Das machen wir übrigens im Alltag alle ständig mit unserem Gegenüber.

Das legt die Frage nahe, ob manche der beschriebenen Phänomene durch Spiegelneurone erklärbar sein könnten (Bauer 2005; http://de.wikipedia.org/wiki/Spiegelneuron). Das aber ist ein weites Feld …

5. Am Schluss eine belletristische Lektüreempfehlung zum Themenbereich

Der 2012 bei C.H. Beck erschienene Roman Traurige Therapeuten von Ingomar von Kieseritzky sei zu solch lustvoller Lektüre empfohlen, wie ich sie selber hatte. Tiere und ihre Therapeuten spielen darin eine ganz zentrale Rolle; es geht, wenn man so will, auch um Tierkommunikation. Der Klappentext verspricht wahrlich nicht zu viel:

Herr Singram ist mit der besten aller Welten mehr als unzufrieden und zieht sich enttäuscht und leicht angeschlagen in ein Sanatorium zurück, um endlich schriftlich zu fixieren, welche Lebensmanöver er mit Hilfe von Frauen, Tieren und weltflüchtigen Compagnons bestanden hat. Lässt seine Erinnerungsfähigkeit nach, versenkt er sich in die anekdotischen Tagebücher seiner Vorfahren, die alle eine Schwäche für Tiere hatten – Urgroßvater Irin war Zobeljäger, sein Sohn Edward unterhielt in England einen Privatzoo; dessen Sohn malt die Tiere – berühmt ist seine „Arche Noah sticht in See“ […].

–

Literatur

Bauer, Joachim: Warum ich fühle, was du fühlst: intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone. Hamburg 2005.

Dichtl, Fritz: Sprechende Tiere in Literatur und visuellen Medien. Eine volkskundliche Untersuchung zur Beziehung Mensch – Tier. Diss. Augsburg. Philologisch-Historische Fakultät. Europäische Ethnologie / Volkskunde 2008.

Ecker, Hans-Peter: Legenden. Heiligengeschichten vom Altertum bis zur Gegenwart. Ditzingen 1999.

Goldner, Kevin: Vorsicht Tierheilpraktiker. „Alternativveterinäre“. Diagnose- und Behandlungsverfahren. Aschaffenburg 2006 .

Huth, Anne: Sprechende Tiere in Literatur und Film. Ein Überblick anhand ausgewählter Beispiele. Studienarbeit. 2006.

Kieseritzky, Ingomar von: Traurige Therapeuten. Roman. München 2012.

Loetscher, Hugo: Der predigende Hahn. Das literarisch-moralische Nutztier. Zürich 1992.

Smith, Penelope: Gespräche mit Tieren. Praxisbuch Tierkommunikation. (Engl. Originalausgabe 1999). 4. Aufl. Weilersbach 2007.